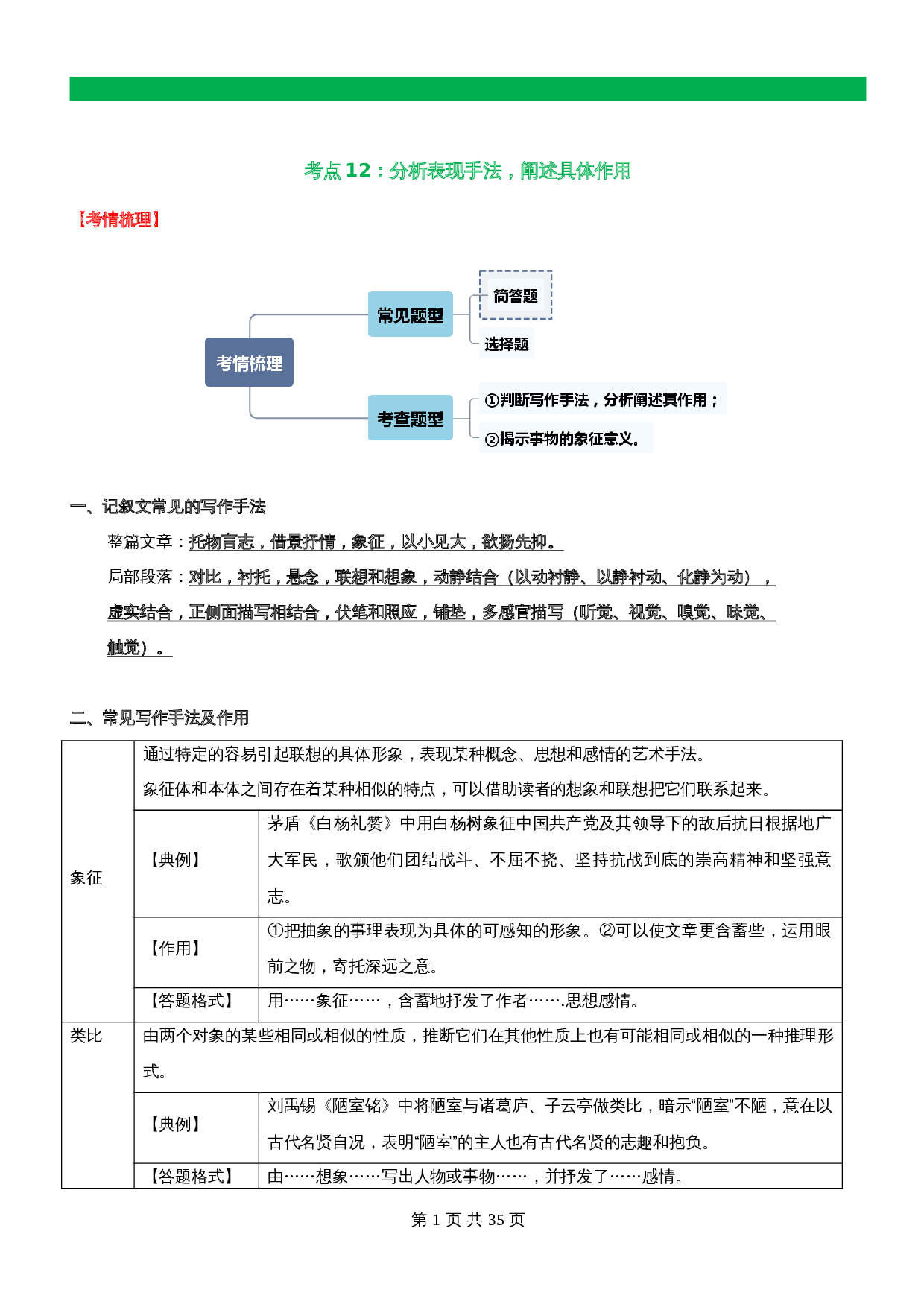

考点12:分析表现手法,阐述具体作用

【考情梳理】

一、

记叙文常见的写作手法

整篇文章:

托物言志,借景抒情,象征,以小见大,欲扬先抑。

局部段落:

对比,衬托,悬念,

联想和想象,

动静结合(以动衬静、以

静衬动

、化静为动),

虚实结合,正侧面描写

相

结合,伏笔和

照应

,

铺垫,

多感官

描写

(听觉、视觉、嗅觉、味觉、

触觉)。

二、常见写作手法及作用

象征

通过特定的容易引起联想的具体形象,表现某种概念、思想和感情的艺术手法。

象征体和本体之间存在着某种相似的特点,可以借助读者的想象和联想把它们联系起来。

【典例】

茅盾《白杨礼赞》中用白杨树象征中国共产党及其领导下的敌后抗日根据地广大军民,

歌颁他们

团结战斗、不屈不挠、坚持抗战到底的崇高精神和坚强意志。

【作用】

①把抽象的事理表现为具体的可感知的形象。②可以使文章更含蓄些,运用眼前之物,

寄托深远

之意。

【答题格式】

用……象征……,含蓄地抒发了作者…….思想感情。

类比

由两个对象的某些相同或相似的性质,推断它们在其他性质上也有可能相同或相似的一种推理形式。

【典例】

刘禹锡《陋室铭》中将陋室与诸葛庐、子云亭做类比,暗示“陋室”不陋,意在以古代名贤自

况

,表明“陋室”的主人也有古代名贤的志趣和抱负。

【答题格式】

由……想象……写出人物或事物……,并抒发了……感情。

抑扬

欲扬先抑

指作者想褒扬某个人物或事物,却不从褒扬处落笔,而是先从相反的贬抑处落笔。

在这里抑是手段,扬是目的,

抑与扬形成

对比。

【典例】

茅盾《白杨礼赞》中作者将白杨树与其他树相比没有婆娑的姿态和屈曲盘旋的虬枝,单这点来说“白杨树算不得树中的好女子”,作者首先否定了白杨树的美,这就是先“抑”,接着用“但是”转折,“但是它伟岸,正直,朴质,严肃,也不缺乏温和,更不用提它的坚强不屈与挺拔”,肯定了白杨树是树中的“伟丈夫”,这就是“扬”。

一

“抑”

一

“扬”,突出了白杨树与其他树的不同,充分抒发了作者对白杨树的赞美之情。

欲抑先扬

指作者想贬抑某个人或事物,却不从贬抑处落笔,而是先从相反的褒扬处落笔。在这里扬是手段,抑是目的,

抑与扬形成

对比。

【典例】

辛弃疾《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》:梦境中征战沙场的军旅生活是“扬”,现实中报国无门是“抑”,从理想到现实,从希望到失望形成强烈对比。抒发了作者报国无门、壮志难酬的痛苦和愤慨。

【作用】

使情节波澜起伏,形成鲜明对比,曲折含蓄,收到出人意料的感人效果。

【答题格式】

……(内容)是抑或扬,……(内容)是扬或抑,

抑与扬形成

鲜明对比,突出人物或事物……特点。

悬念

为了引起读者兴趣,作者常常在作品的开端提出尖锐的矛盾或设置疑团,又不立即予以解答,而是由开端所提供的线索任情节自然发展下去,到一定阶段或结束才解开矛盾或揭示谜底。

【典例】

彭荆风《驿路梨花》贯穿全文的悬念是“谁是小茅屋的主人”。

文中第一次悬念:第8段“屋里漆黑,没有灯也没有人声。这是什么人的房子呢?”

第二次悬念:第17段“主人家是谁?”

“

我们“从老人那里得知,小屋的主人是一个叫梨花的哈尼小姑娘。

第三次悬念:第32段

”

为头的那个小姑娘赶紧摇手:“不要谢我们!不要谢我们!房子是解放军叔叔盖的。“解放军为什么盖小茅屋呢?

【作用】

①激发读者的阅读兴趣;②使情节波澜起伏。

【答题格式】

设置什么悬念,激发读者阅读兴趣。

伏笔

是在前文为后文所作的提示或暗示。

【典例】

都德《最后一课》,文章开始写小

弗

郎士上学路上看到许多人在布告牌前看什么,并且交代最近一些坏消息都是从那儿传出来的,作者还顺便列举几例,如征发啊,打仗啊等。那么今天是什么消息呢,小

弗

郎

士没有

去看,不知道。待到上课时,韩麦尔先生宣布这是最后一堂法语课,阿尔萨斯和洛林已被普鲁士士兵侵占,韩

麦尔、小

弗

郎士们就要沦为亡国奴时,小

弗

郎士恍然大悟,为什么布告牌前会有那么多人,今天布告牌上什么消息就不言而喻了,文章设置伏笔,使情节波澜起伏。

【作用】

①使……情节合情合理;②表现了人物……的品质。

【答题格式】

用……情节为……情节埋下伏笔。

照应

在开头和结尾的内容上有着极其密切的关系,是对同一情况做出解释、说明、交代。

【作用】

使文章浑然一体,情节完整、结构严谨,中心突出。

【答题格式】

照应标题;照应上文;首尾呼应。

借景(物)抒情

作者通过对某种景物(或事物)的描写来抒发感情的抒情方式。

【典例】

朱自清《春》通过描写春回大地的景象,表现春天里自然万物勃发的生命力,表达对春天、对生活的热爱。

【答题格式】

通过对……景象(或景物)的描写,抒发了……感情。

衬托

为了突出主要事物,先描写与之有关联的事物,作为陪衬烘托的方法。这种方法按主要事物和衬托事物之间所呈现出来的关系不同,分为正衬和反衬两种。衬托属于侧面描写。

【典例】

周敦颐《爱莲说》中先后三次用菊、牡丹衬托莲;第一次衬托,表明自己爱好的与众不同;第二次衬托,显出莲的品格高于百花,第三次衬托,以牡丹反村,以菊花陪

【记叙文专题阅读】专题12 分析表现手法,阐述具体作用(含解析)-2024年中考语文精讲精练